Cette page reproduit le texte original de Marc Lavédrine publié dans Village de Forez, N° 98, 2004

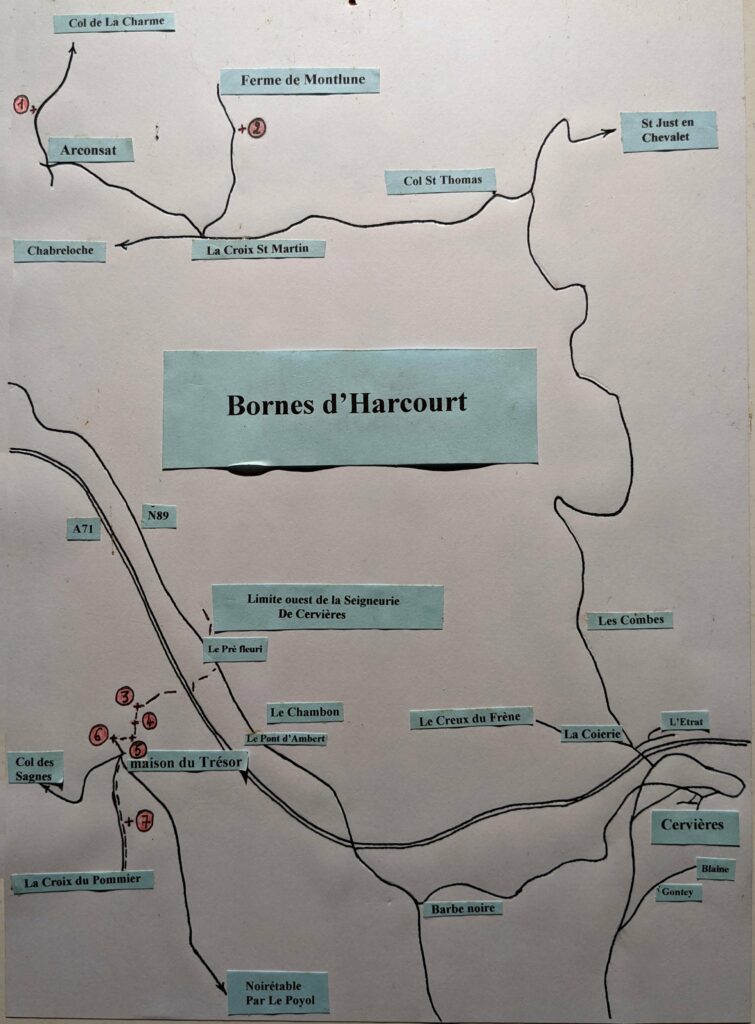

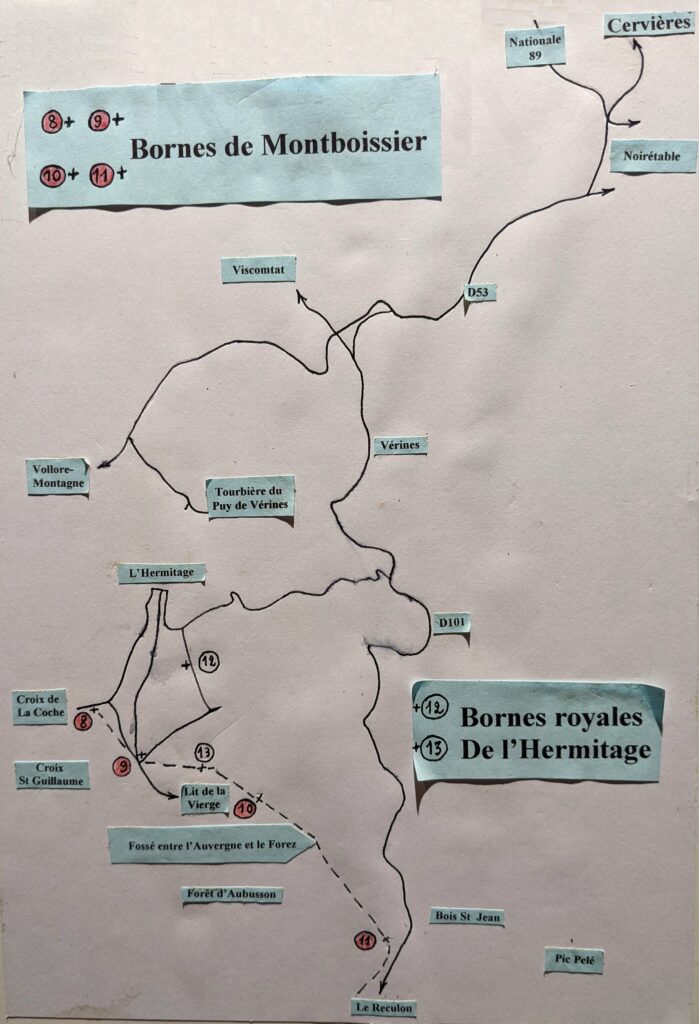

Les deux cartes dessinées ci-dessous vous aideront à localiser les 13 bornes armoriées décrites dans le texte. La première carte montre les positions des bornes d’Harcourt et la secondes les positions des bornes de Montboissier et des bornes royales de l’Hermitage.

Bornes armoriées de Cervières

Il a été retrouvé treize bornes armoriées marquant les limites des bois de Cervières. C’est peu pour 5 000 hectares de bois au temps de leur plus grande extension. C’est pourtant une source d’information d’une richesse surprenante. Elles appartiennent à trois groupes :

– Les bornes d’Harcourt

– Les bornes de Montboissier

– Les bornes royales de l’Hermitage

1 – Les bornes d’Harcourt

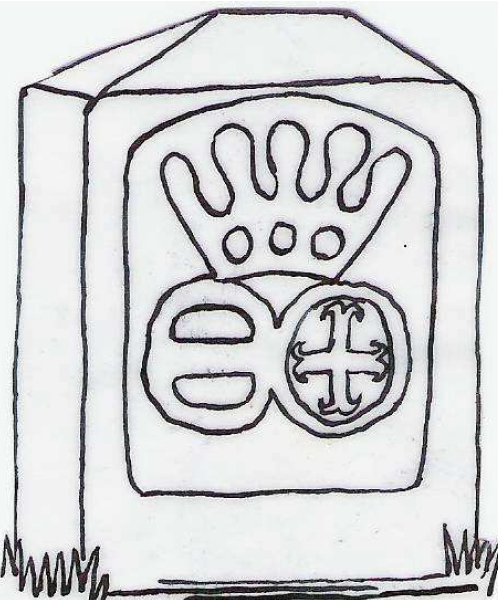

à gauche :

Harcourt, de gueules à deux fasces d’or.

à droite :

Aubusson, d’or à la croix ancrée de gueules surmontées d’une couronne ducale.

Les bornes sont en granit de Cervières, connu aussi sous le nom de granit des Bois noirs, qui se prête peu à la finesse de la gravure.

Françoise Catherine Scholastique était l’arrière-petite-cousine du maréchal François d’Aubusson, duc de La Feuillade (1631-1691). Le maréchal avait épousé Charlotte Gouffier (1633-1683), fille du duc de Rouannez, comme on écrivait à l’époque, et avait acheté le duché de Roannais à son beau-frère1.

C’est donc tout naturellement que, lorsque Madame de Maintenon s’est proposé de créer à Saint-Cyr une institution de jeunes filles, le maréchal, propriétaire de la seigneurie et des terres de Saint-Cyr, s’est vu offrir en échange, par Louis XIV, des seigneuries proches de ses terres, dont Cervières. L’échange a été conclu, ou plutôt signé, le14 juin 1686. Pour mémoire, Cervières était à la Couronne depuis le règne de François 1er, devenu en 1531 comte de Forez par sa mère, Louise de Savoie, issue des comtes de Forez.

Elle était la petite-fille de Charles 1er de Bourbon, comte de Forez, la nièce de trois ducs successifs, Jean II, Charles II, et Pierre II, et enfin la cousine de Suzanne de Bourbon dont elle devait obtenir de haute lutte l’héritage après la mort en 1527 du Connétable de Bourbon. Elle était donc l’arrière-arrière-petite fille d’Anne Dauphine qui a apporté le comté de Forez aux Bourbons2.

Pour en revenir au maréchal, son fils Louis d’Aubusson (1673-1725), lui aussi maréchal, duc de La Feuillade et duc de Roannais, n’eut pas de postérité, malgré deux mariages successifs.

C’est donc Françoise Catherine Scholastique qui hérite. Elle épouse en 1752 François Henri (1726-1802), marquis d’Harcourt, qui devient en 1783 duc d’Harcourt à la mort d’Anne Pierre, duc d’Harcourt (1701-1783)3.

La présence de la couronne ducale sur les bornes pourrait donner à penser qu’elles furent érigées après 1783. Plus vraisemblablement, elles l’ont été peu après 1752. La rapacité du marquis est restée légendaire à Cervières. Il n’était pas homme à attendre trente ans pour borner les bois de sa femme.

Issu d’une branche cadette de l’illustre maison de Lorraine et héritier présomptif du duché pairie d’Harcourt, le marquis ne semble pas avoir porté le titre de duc de Roannais. Mais, après tout, et surtout dans le Forez, sa femme était déjà duchesse.

Le couple d’Harcourt émigre dès 1789. Leurs biens sont confisqués le 9 février 1792, vendus aux enchères le 8 avril 1793. Pourtant, François Henri étant mort en 1802, à Staine, en Angleterre, sans avoir revu la France, Madame d’Harcourt obtient restitution, fin 1815, de 750 hectares de bois, qu’elle vend en 18184.

Les bornes d’Harcourt n’ont jamais fait l’objet d’une description exhaustive. Cependant, l’abbé Canard, ancien curé de Cervières, dans une plaquette non datée dont le texte a été publié en 1972 sous le pseudonyme de Veurier de Fican, a décrit trois d’entre elles, en a vu deux de plus, pense qu’il y en a d’autres, et a identifié les armes5.

Les bornes qui vont être décrites, du nord au sud, sont au nombre de sept, entre le col de La Charme, au nord, sur le territoire de l’actuelle commune d’Arconsat, et la Croix du Pommier au sud, à la limite des communes de Viscomtat et Noirétable, à l’ouest du bois du Trésor.

D’autres bornes ont pu être martelées par les nouveaux propriétaires. C’est le cas de plusieurs à Montlune.

Borne n° 1

A la sortie d’Arconsat, sur la route du col de La Charme, elle est dans la cour de la dernière maison à gauche.

D’après le témoignage, recueilli par l’abbé Canard, du garde forestier des Aguiraud, elle a été trouvée, au bord du ruisseau la Grande Goutte, à 70 mètres environ de la D 86 entre Arconsat et le col de La Charme, à peu près à la hauteur de la piste forestière qui permet d’aller au rocher de Montlune.

Cette borne, de section carrée, porte les armoiries doubles sur deux faces adjacentes, comme pour marquer l’angle nord-ouest des bois de Montlune. Ses dimensions sont de 35 cm horizontalement, et 70 cm verticalement. Le haut est presque plat, quoique présentant l’esquisse d’une pyramide. C’est la seule borne d’angle retrouvée.

Borne n° 2

Elle est sur le bord droit du chemin qui, depuis la D 324, à La Croix Saint-Martin, va vers la ferme de Montlune, 100 mètres environ avant d’arriver à la ferme.

Cette borne, comme la précédente, est dans la commune d’Arconsat qui était partagée entre les seigneuries de Thiers et de Cervières, et qui a choisi Thiers le 18 mars 1790.

Elle est de section quadrangulaire : 25 cm de large, 20 cm d’épaisseur, 75 cm de hauteur, lui font une silhouette élancée. Le sommet est légèrement arrondi. Les armoiries regardent vers l’est.

Elle se trouve à peu près dans l’alignement nord sud des bornes suivantes. Elle marquait donc, probablement, la limite ouest de cette partie des bois de Cervières qui était dite bois de Montlune.

Borne n° 3

Il faut aller jusqu’à l’extrême sud de l’actuelle commune de Cervières, pour trouver la borne suivante, à la limite des communes de Cervières et de Viscomtat, qui est aussi celle des départements de la Loire et du Puy-de-Dôme, après avoir été celle des seigneuries de Cervières et de Thiers.

A 200 mètres environ au nord-est de la Maison du Trésor, au début de la vallée de la Goutte Laire, c’est une borne trapue : 35 cm de large, 65 cm de haut, 35 cm d’épaisseur. Le haut est pyramidal. Les armoiries regardent l’Auvergne.

Borne n° 4

Assez rapprochée de la précédente, puisque 70 mètres seulement la séparent de la borne n° 3 vers le sud, toujours sur la limite départemen tale, entre Cervières et Viscomtat, elle a un aspect moins massif, et dépasse d’avantage du sol. Elle est de section carrée, 35 cm sur 35 cm, et s’élève à 70 cm au-dessus du sol. Le dessin des armoiries, qui regardent l’Auvergne, est assez bien conservé.

Les bornes n° 3, 4, et 5 sont dans un alignement parfait.

Borne n° 5

Toujours aux confins des départements, et à l’endroit précis où se touchent les communes de Cervières, Noirétable, et Viscomtat, elle est à 35 mètres au sud de la borne n° 4.

Sa base est peu dégagée. Et les armoiries, qui regardent l’Auvergne, sont à peine hors du sol.

Elle a donc, de face, une allure assez carrée : 40 cm de haut, 40 cm de large, et 30 cm d’épaisseur. Le haut, qui fut une pyramide, est assez arrondi.

Pour la trouver, il est plus facile de prendre, à la Maison du Trésor, le chemin des Suchères.

Borne n° 6

Elle est à la fois très enfoncée dans le sol, et très dégagée, sur l’espace aménagé près de la Maison du Trésor, à la limite de Viscomtat et Noirétable.

C’était aussi la limite des seigneuries de Thiers et de Cervières, du Forez et de l’Auvergne. C’est à-dire la frontière entre les provinces rédimées, exemptes de gabelle, et celles qui, comme le Forez, payaient la gabelle, un impôt sur le sel. La Maison du Trésor abritait les gabelous ; les bois d’alentour, les contrebandiers.

La borne dépasse d’environ 40 cm du sol. Elle est de section carrée, mais ne porte d’armoiries que sur une face, celle qui regarde l’Auvergne, et dont la largeur est de 40 cm.

Borne n° 7

Cette borne, un peu penchée, est le long du chemin qui marque la limite entre les départements de la Loire et du Puy de Dôme, et va de la Maison du Trésor à la Croix du Pommier.

Elle est en surplomb, 200 mètres à gauche avant d’arriver à la Croix du Pommier. 800 mètres environ la séparent de la borne n° 6. Elle est sur le territoire de la commune de Noirétable.

A la différence des autres bornes d’Harcourt, la face portant les armoiries regarde le Forez. Le dos penche vers l’Auvergne. Aurait-elle été déplacée, et replantée à l’envers ?

Sa forme est un peu moins régulière que celle des précédentes. C’est la plus haute : 85 cm. Elle a 30 cm de large et 30 cm d’épaisseur. Le haut est une pyramide tronquée.

Les bornes n° 3 à n° 7 délimitaient à l’ouest ceux des bois de Cervières qui étaient dits bois de La Faye, et englobaient le Trésor.

Il n’a pas été retrouvé de borne entre la Croix du Pommier et le puy de la Chèvre. Plus au sud, le ruisseau de Corée, le ruisseau de Fonghas, le ruisseau de Bournier, le ruisseau de la Fontaine du Vin, marquaient la limite ouest du mandement de Cervières. C’est encore la limite des départements.

Cette autre partie des bois de Cervières était dite bois de l’Hermitage. C’est maintenant le Puy de Vérines, le Grand Bois, et les Grandes Sagnes de l’Hermitage.

Ce qu’on appelle de nos jours bois de l’Hermitage en faisait également partie mais se trouve concerné, de même que le Bois Saint-Jean, par les deux autres groupes de bornes.

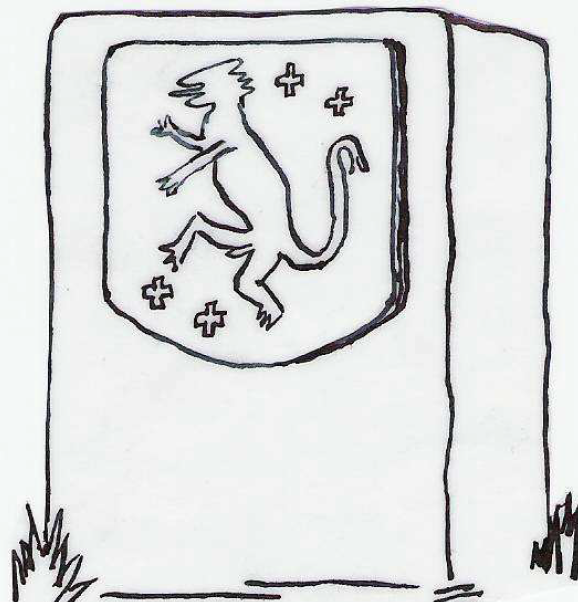

2 – Les bornes de Montboissier

Montboissier, d’or semé de croisettes de sable au lion de même brochant.

Elles délimitent la forêt d’Aubusson d’une part, le Bois Saint-Jean, et le bois de l’Hermitage, de l’autre.

Elles ont été érigées peu après 1331, lorsque le comte de Forez, Jean II achète le 8 septembre le Bois Saint-Jean, et que les Montboissier, propriétaires de la forêt d’Aubusson, ont pu juger prudent de borner leur bois face au comte de Forez, leur nouveau voisin, déjà devenu en 1301 leur suzerain par le rachat de Thiers.

Ces bornes présentent la particularité d’être alignées sur le bord forézien d’un fossé assez bien conservé qui marque encore la limite de deux régions, l’Auvergne et Rhône-Alpes, et de deux départements, le Puy-de-Dôme et la Loire.

Ce fossé immuable a été la frontière de l’Auvergne et du Forez, après avoir été celle du royaume de France et du Saint Empire, dont le Forez ne s’était pas encore détaché. Il a été, au traité de Verdun en 843, la frontière entre la Francie et la Lotharingie. Il fut en 475 la frontière entre les royaumes wisigoth et burgonde. Pendant la pax romana, il avait été la limite entre la Lyonnaise et l’Aquitaine ; et auparavant, entre les Arvernes et les Ségusiaves.

Le fossé est assez bien entretenu entre la borne n° 9 de la croix Saint-Guillaume, et la borne n° 11, proche de la Pierre des Morts et de la D 101. Sa profondeur est de 50 cm, et sa largeur de même.

Les quatre bornes de Montboissier sont sur le territoire de la commune de Noirétable, et sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le 29 décembre 1949. Elles ont été décrites avec beaucoup de précision par Jean Marie Gouttefangeas, prêtre de l’Hermitage, en 19416.

Deux d’entre elles avaient été citées en 1726, de même que les armes de Montboissier7.

Toujours du nord au sud, on trouve successivement :

Borne n° 8

Elle se trouve à une dizaine de mètres de la croix de La Coche. La partie dépassant du sol est haute de 70 cm environ, large de 30 cm, et épaisse de 20 cm. Les armoiries regardent l’Auvergne. Une autre borne, sans inscription, pourrait être une des bornes royales de l’Hermitage citée sur le plan de 1726, et qui aurait été martelée par un nouveau propriétaire. Entre les deux, il y a une borne départementale.

L’ensemble est à la limite des communes de Noirétable et de Vollore-Montagne, à l’endroit où cette limite fait un angle, et sur le territoire de Noirétable.

Borne n° 9

Cette borne, à demi enterrée, et penchée vers l’avant, est au pied de la croix Saint- Guillaume, sur le GR 3, les armoiries regardant l’Auvergne.

A côté de cette borne, se trouve une autre qui, tout comme celle voisine de la borne n°8, pourrait être la borne royale de l’Hermitage indiquée sur le plan de 1726, et qui aurait été martelée.

Borne n° 10

Elle est située sur le bord forézien du fossé décrit précédemment, à 970 mètres de la croix Saint-Guillaume, et à 1 440 mètres de la borne n° 1 1, voisine de la Pierre des Morts.

La partie émergente est haute de 70 cm, large de 40 cm, et épaisse de 20 cm. Elle est quadrangulaire. La tête est plate. Les armoiries regardent le Forez.

C’est certes une anomalie, puisqu’il semble bien que les armes regardent le côté dont le titulaire des armes est propriétaire. C’est le cas des autres bornes de Montboissier, et aussi des bornes royales qui seront traitées au chapitre suivant.

Normalement, aucune borne ne devrait avoir été déplacée. Encore maintenant, c’est un délit. Mais une borne peut avoir été renversée, par exemple par la chute d’un arbre, et replantée à l’envers. Au cours de six siècles, la probabilité existe assurément.

Mais alors, que doit-on penser des bornes d’Harcourt, dont la plupart regardent le bien d’autrui ?

Borne n° 11

Elle se trouve à 1 440 mètres de la précédente et à 120 mètres de la D 101, qu’il faut quitter, venant de Noirétable, 50 mètres à droite après le chemin qui va à la Pierre des Morts.

Elle est plantée sur le bord forézien du fossé, la face armoriée regardant l’Auvergne. Le haut est légèrement pyramidal. L’écusson est saillant. Les armoiries, quoique passablement érodées, sont tout à fait reconnaissables. Ces bornes, exposées en plein bois depuis le XIVe siècle, témoignent de la qualité de notre granit.

La borne est assez facile à trouver, l’actuel propriétaire des bois l’ayant agrémentée d’une couche de peinture vermillon, côté pile, heureusement.

3 – Les bornes royales de l’Hermitage

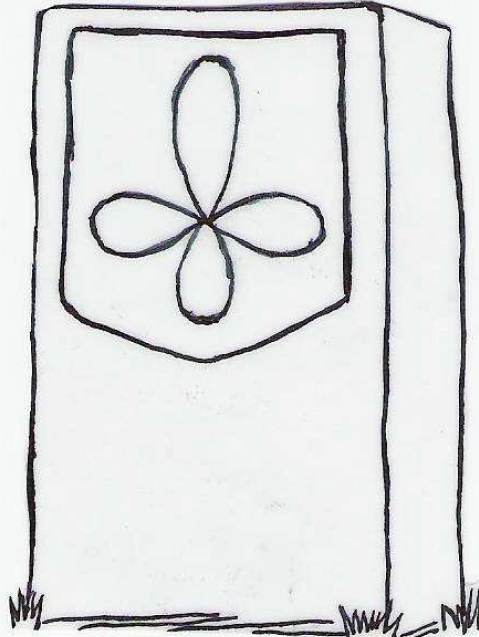

Elles ont été érigées lors de la donation faite par Louis XIV aux pères de l’Hermitage, avant 1686. Elles portent côté face un écusson orné d’une fleur de lys rudimentaire, et au dos, c’est-à-dire sur le côté qui regarde les bois objet de la donation, une croix. Elles ne semblent pas avoir été décrites depuis le plan de 1726.

D’après le plan de 17268, les bois et prés objets de la donation formaient une sorte de rectangle très allongé dont la face sud allait de la croix de La Coche à l’ouest, à la borne n° 12 à l’est. La face ouest suivait le chemin qui va de la croix de La Coche au couvent de l’Hermitage et se prolongeait vers le nord jusqu’au chemin qui est avant la tourbière du puy de Vérines. La face est allait de la borne n° 12 vers la borne n° 13, pour se prolonger vers le nord jusqu’à l’endroit où l’Anzon rejoint le premier chemin qui est avant la tourbière du puy de Vérines, ledit chemin constituant la face nord.

Cette délimitation est approximative : le plan de 1726 n’est pas toujours facile à interpréter. Et seulement deux bornes ont été retrouvées. Les voici, du nord au sud.

Borne n° 12

Elle est proche de la D 101/5. Le chemin prend sur la gauche en allant vers l’Hermitage, un peu avant l’étang qui se déverse dans l’Anzon.

On la trouve sur ce chemin, au bout de 220 mètres, perchée sur le talus de droite. La fleur de lys regarde l’est, et la croix l’ouest.

C’est la plus grande des bornes de Cervières. Elle mesure 40 cm de large sur 1 mètre de haut, et 15 cm d’épaisseur. La tête est plate.

Borne n° 13

Au milieu du fossé séparant l’Auvergne du Forez, entre la croix Saint-Guillaume et la borne n° 10 de Montboissier, elle est à 670 mètres de cet te dernière borne, et à 23 mètres à l’ouest de l’angle que fait la limite des départements à cet endroit.

Elle est plus petite, environ 30 cm de large, 50 cm de haut, et 15 cm d’épaisseur. L’écusson est en relief. La tête est arrondie. La fleur de lys est au centre de l’écusson. La croix qui est au dos regarde le nord.

Bien sûr, toutes ces bornes sont assez différentes. Les plus anciennes sont du XIVe siècle, les plus récentes du XVIIIe. Est-il abusif de les présenter comme des bornes marquant les limites des bois de Cervières ? Ce sont assurément des bornes de justice du mandement de Cervières. Mais ce n’est pas un hasard si les seules qui sont parvenues jusqu’à nous sont précisément celles qui, encore aujourd’hui, remplissent leur fonction de borne. Il faut bien admettre aussi que la seigneurie de Cervières était plus remarquable par l’étendue de ses bois que par le nombre de ses habitants.

Marc Lavédrine

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un inventaire du patrimoine de Cervières, sous l’égide de l’association Les amis de Cervières, et avec le concours très actif de plusieurs de ses membres. Le propos est d’établir une documentation pour les visiteurs du musée historique de Cervières. Il est aussi de demander, et d’obtenir, l’inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques des bornes d’Harcourt et des bornes royales de l’Hermitage.

- Saint-Simon (Comte de), Mémoires, éditions de la Pléiade, 1961, vol. VII, notices biographiques par ordre alphabétique. ↩︎

- Latta Claude, « Les comtes de Forez », in Histoire et Généalogie, n° 15, janvier-février 1988, p.14. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Faye J. F., Arconsat commune historique, la Révolution française. ↩︎

- Canard Jean (abbé), Quelques bornes armoriées foréziennes, plaquette non datée imprimée par l’auteur, repris partiellement sous le pseudonyme de J. Veurier de Fican, Le Pays, 28 juillet 1972. ↩︎

- Gouttefangeas J.M., Les bornes armoriées des bois de l’Hermitage, in Annales de l’Hermitage, 1943, n° 243, p. 67. ↩︎

- Ferrand M., Plan des bois et des prés et pacages dépendant de Messieurs les Missionnaires de N-D. de l’Hermitage, archives de La Diana, 1 F 42, cote 171, 1726. ↩︎

- Ferrand M., Plan des bois et des prés et pacages dépendant de Messieurs les Missionnaires de N-D. de l’Hermitage, archives de La Diana, 1 F 42, cote 171, 1726. ↩︎